【明和町】斎宮歴史博物館で出会う平安ロマン|伊勢神宮を支えた斎王の知られざる生活と祭祀|三重県明和町

2025.08.01

こんにちは、美村アンバサダーのBUNSUNの川合です。

この記事では、三重県明和町にある「斎宮歴史博物館」についてまとめています。

・斎宮ってそもそも何?

・博物館では何が見られるの?

・アクセス方法を知りたい

そのような疑問に、斎宮歴史博物館 「学芸員の船越さん」に直接うかがった最新の取材メモを交えながらお答えします。

記事の前半では斎宮(さいくう)と斎王(さいおう)の物語、後半では展示・史跡・アクセスまでまとめています。

・伊勢神宮に仕えた斎王って何者?

・斎宮歴史博物館について詳しく知りたい

・伊勢神宮に行く前に楽しめる関連施設を知りたい

そのような方向けの記事になっていますので、ぜひご覧ください。

目次

斎宮(さいくう)歴史博物館とは

この斎王が暮らしていた当時の都は「斎宮(さいくう)」と呼ばれ、現在の三重県明和町の斎宮地区にありました。

今ではこの場所に、斎王や斎宮の歴史について詳しく学べる「斎宮歴史博物館」が建てられています。

館内は混雑せずにいつでも落ち着いているので、夏は涼しく、冬は温かく、ゆっくりと斎宮の歴史を知ることができる穴場スポットです。

博物館は広大な斎宮の史跡内に建ち、発掘された遺物・文献・映像を通して斎王の足跡をたどることができます。

伊勢の祭祀とそれを支えた皇女たち

伊勢神宮では、古来より国家の安寧を願い、年に3回の最高祭祀が行われてきました。

これらの重要な祭祀に、天皇の代理として派遣された未婚の皇女「斎王」。

斎王は占いで選ばれて京都から斎宮へ赴任し、普段は斎宮で暮らしながら、祭祀のたびに伊勢神宮へ参向しました。

斎王が伊勢神宮で奉仕した主な祭祀は、以下の3つです。

・6月:月次祭(つきなめさい)

・9月:神嘗祭(かんなめさい)

・12月:月次祭(つきなめさい)

月次祭は国家の平和と安泰を祈願し、神嘗祭ではその年に収穫された穀物を神に捧げ、自然の恵みに感謝をしていました。

斎王たちは、国家の安寧と人々の幸せを願い、特別な使命を全うしてきました。

その祈りと想いは、時代を超えて今も伊勢神宮や斎宮の地に受け継がれています。

斎王の歴史を知ることは、彼女たち一人ひとりの想いに触れ、古の日本の精神に思いをはせるきっかけとなるでしょう。

これらの重要な祭祀に、天皇の代理として派遣された未婚の皇女「斎王」。

斎王は占いで選ばれて京都から斎宮へ赴任し、普段は斎宮で暮らしながら、祭祀のたびに伊勢神宮へ参向しました。

斎王が伊勢神宮で奉仕した主な祭祀は、以下の3つです。

・6月:月次祭(つきなめさい)

・9月:神嘗祭(かんなめさい)

・12月:月次祭(つきなめさい)

月次祭は国家の平和と安泰を祈願し、神嘗祭ではその年に収穫された穀物を神に捧げ、自然の恵みに感謝をしていました。

斎王たちは、国家の安寧と人々の幸せを願い、特別な使命を全うしてきました。

その祈りと想いは、時代を超えて今も伊勢神宮や斎宮の地に受け継がれています。

斎王の歴史を知ることは、彼女たち一人ひとりの想いに触れ、古の日本の精神に思いをはせるきっかけとなるでしょう。

60人余りの斎王が紡いだ歴史

斎王が伊勢に仕えたのは、飛鳥時代から南北朝時代にかけての約660年。その間に、60人余りの皇女たちが斎王として歴史を紡いできたと言われています。

天皇が代わったり、斎王の身内に不幸があったり、斎王本人が病気になったりと理由はさまざまですが、そのたびに新しい皇女が斎王に選ばれ、伊勢の神さまへ国の平和を願いました。

安定した時代ほど任期は長く、最長は後醍醐天皇の時代に34年も務めた柔子内親王(やすこないしんのう)。

婚約者と別れざるを得なかった人もいれば、井上内親王のように皇位争いに巻き込まれ、母子ともに悲劇に見舞われた人もいました。

こうしたエピソードを知ると、歴代の斎王たちがどんな思いで祈りを捧げていたのか、想像せずにはいられません。

斎王たちが歩んだ歴史は、決して平坦なものではありませんでした。その一人ひとりの人生や想いが、今もなお斎宮の地に静かに息づいています。

斎宮歴史博物館を訪れることで、彼女たちの祈りや苦悩、そして時代を超えて受け継がれる想いに触れることができます。

天皇が代わったり、斎王の身内に不幸があったり、斎王本人が病気になったりと理由はさまざまですが、そのたびに新しい皇女が斎王に選ばれ、伊勢の神さまへ国の平和を願いました。

安定した時代ほど任期は長く、最長は後醍醐天皇の時代に34年も務めた柔子内親王(やすこないしんのう)。

婚約者と別れざるを得なかった人もいれば、井上内親王のように皇位争いに巻き込まれ、母子ともに悲劇に見舞われた人もいました。

こうしたエピソードを知ると、歴代の斎王たちがどんな思いで祈りを捧げていたのか、想像せずにはいられません。

斎王たちが歩んだ歴史は、決して平坦なものではありませんでした。その一人ひとりの人生や想いが、今もなお斎宮の地に静かに息づいています。

斎宮歴史博物館を訪れることで、彼女たちの祈りや苦悩、そして時代を超えて受け継がれる想いに触れることができます。

斎王の神聖な使命とは

斎王の第一使命は、天皇の代わりに伊勢神宮の天照大神に仕えること。

ただ、実際には年3回の重要な祭祀に赴く以外は、斎宮で神々を祀る日々を過ごしていたそうです。

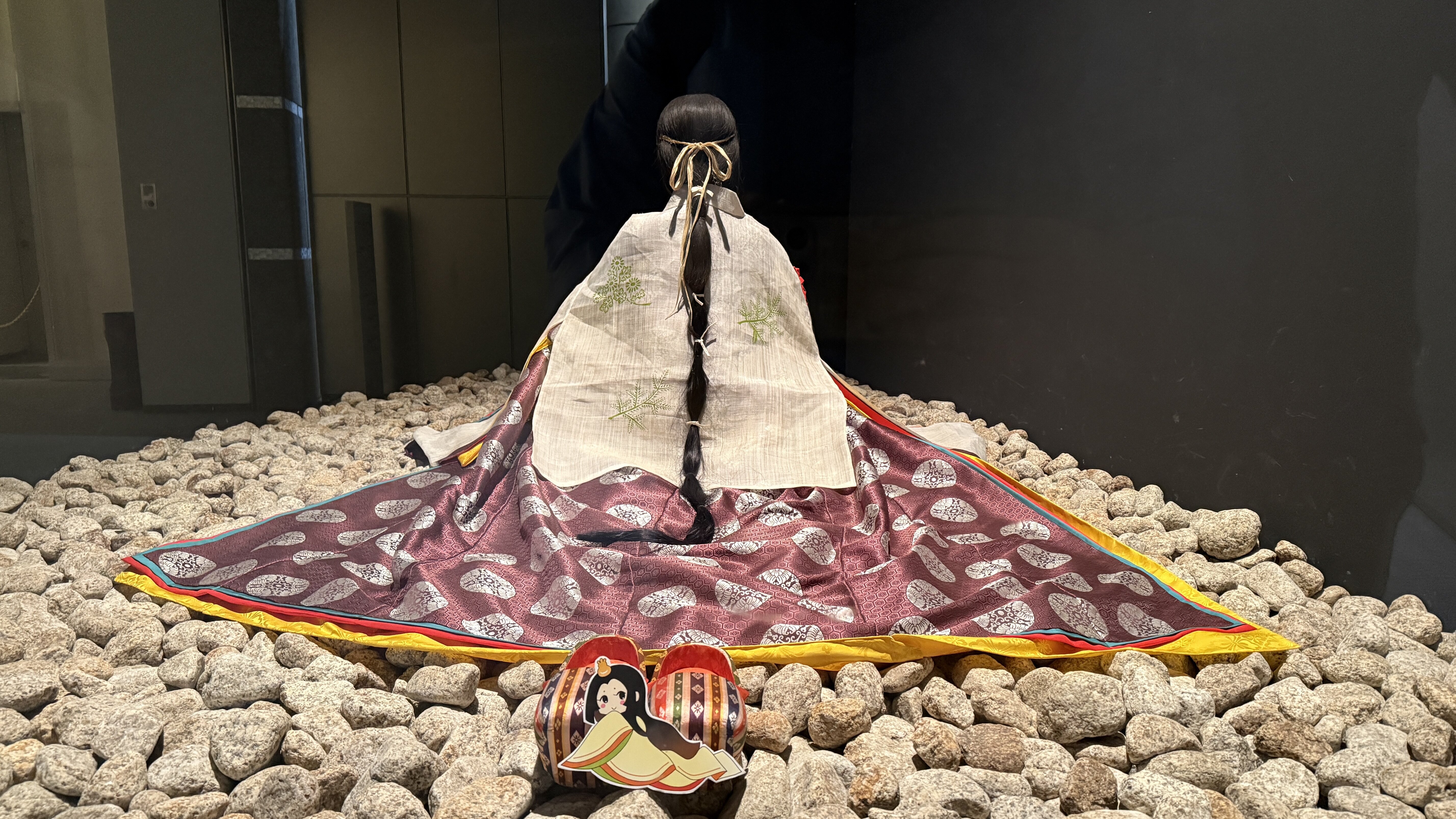

斎宮歴史博物館では、そんな斎王の祈りの場面を映像で鑑賞したり、実物大で再現された部屋や祈りを捧げる人形の展示を通して、斎王の姿を具体的にイメージすることができます。

斎王がどのように神に向き合い、何を願ったのか、展示物や映像を通じて理解を深めることができる貴重な場となっています。

ただ、実際には年3回の重要な祭祀に赴く以外は、斎宮で神々を祀る日々を過ごしていたそうです。

斎宮歴史博物館では、そんな斎王の祈りの場面を映像で鑑賞したり、実物大で再現された部屋や祈りを捧げる人形の展示を通して、斎王の姿を具体的にイメージすることができます。

斎王がどのように神に向き合い、何を願ったのか、展示物や映像を通じて理解を深めることができる貴重な場となっています。

斎宮歴史博物館の主な展示と見どころ

館内は「常設2室+映像室」の3つのエリアで構成されています。

展示替えは少ないので、いつ訪れても斎宮の核心に触れられます。

展示替えは少ないので、いつ訪れても斎宮の核心に触れられます。

展示室Ⅰ「文字からわかる斎宮」

館内には斎宮での年間スケジュールを一目で把握できる年中行事表や、斎宮寮がどのような部署で成り立っていたのかを示す組織図が掲示され、思わず読み込んでしまうほど興味深い内容ばかり。

文字・図表・実物展示をセットで見ることで、斎宮の仕組みや斎王たちの日常が立体的に浮かび上がる展示室Ⅰです。

展示室Ⅱ「ものからわかる斎宮」

斎宮では今も調査が進み、町じゅうで“発掘中”の風景に出会えるほどです。つまり、展示室に置かれた「もの」は、過去の成果であると同時に、現在進行形の発見記録でもあります。

硯といえば長方形が一般的ですが、斎宮では愛らしい円形や優美な鳥のシルエットの全国でも珍しい硯が見つかっています。高位の役人や文化人が存在した証しだそうですよ。

映像展示室で体感する

スクリーンに映し出される2本の作品はどちらもストーリー仕立てで、子どもから大人までぐっと引き込まれる構成です。

作品①【斎王群行】18分

都から伊勢斎宮へ旅立つ良子内親王(ながこないしんのう)の群行に同行した貴族、藤原資房(ふじわらのすけふさ)の日記「春記」を元に映像で再現。

(上映時間)

・10:00〜

・11:30〜

・13:00〜

・14:30〜

・16:00〜

作品②【斎宮との出会い 〜いつきのみやのあけぼの〜 】16分

50年にわたる発掘調査で解明された驚くべき事実から、今の調査内容までアニメーションも交えた内容。

(上映時間)

・10:45〜

・12:15〜

・13:45〜

・15:15〜

・16:30〜

皇女たちの暮らしや祭祀の様子など、現代では想像しにくい斎王の世界を、映像を通じて詳しく知ることができます。

斎宮歴史博物館周辺の史跡散策ガイド

徒歩圏内には、歴史深い町を感じる古墳や歴史公園、復元建物が点在しています。

歴史の道:24基の歌碑(かひ)で辿る斎王たちの心情

都を離れ伊勢へ向かう胸の内、神への祈り、望郷の切なさなど、千年以上前の “つぶやき” が、散歩道のいたる所でそっと語りかけてくるのです。

「いすず川たのむ心はにごらぬを など渡る瀬の猶よどむらむ」

五十鈴川を前に、「私の心は澄んでいるのに、なぜ川だけが淀むのだろう」と揺れる気持ちを吐露した歌で、不安が手に取るように伝わってきます。

歴史の道はウォーキングや町歩きのコースとしても気持ちのいいルート。

風を感じ、石碑に刻まれた文字にそっと目を向け歩けば、斎宮の歴史がもっと身近に感じられますよ。

いつきのみや歴史体験館:十二単と直衣で平安貴族気分を体験

ここでは、十二単や直衣(のうし)をまとい、平安貴族になりきる装束体験ができます。

大人用はもちろん、子ども用の衣装も用意されているので、親子そろって平安装束体験をした記念写真を撮ることもできますよ。

さらに、十二単をまとった「平安婚礼」も実施中。和装とも洋装とも違う“唯一無二”の結婚式が挙げられるのが特徴です。

【料金】

(平安装束試着体験)

・大人 10,000円

・子ども7,000円

(平安婚礼)

・フォトプラン 200,000円

・ウエディングプラン 250,000円

斎宮の歴史を学んだあと、思い出づくりにぜひ立ち寄ってみてくださいね。

竹神社と斎王の森 :かつての斎王御殿の跡をたどる

斎宮歴史博物館から車で3分(徒歩約20分)の「竹神社」は、斎王が斎宮での日々を過ごしたとされる御殿跡に建つ鎮守社。

神社周辺での発掘調査で大規模な建物跡が見つかっています。

ちなみに、竹神社は「満月の日限定の御朱印」を目当てに、遠方からも集印帳を抱えてファンが訪れる観光スポットでもあります。

御朱印のデザインは毎回変わり、季節の絵が色鮮やかに描かれているのも特徴です。

また、境内の手水鉢(ちょうばち)に彩り豊かな花を浮かべた花手水(はなちょうず)と相まって、SNS映え抜群の“知る人ぞ知る”スポットです。

斎王ゆかりの場所をめぐる旅には、ぜひ竹神社を訪れてみてください。

神社周辺での発掘調査で大規模な建物跡が見つかっています。

ちなみに、竹神社は「満月の日限定の御朱印」を目当てに、遠方からも集印帳を抱えてファンが訪れる観光スポットでもあります。

御朱印のデザインは毎回変わり、季節の絵が色鮮やかに描かれているのも特徴です。

また、境内の手水鉢(ちょうばち)に彩り豊かな花を浮かべた花手水(はなちょうず)と相まって、SNS映え抜群の“知る人ぞ知る”スポットです。

斎王ゆかりの場所をめぐる旅には、ぜひ竹神社を訪れてみてください。

斎宮歴史博物館をより楽しむための訪問ポイント

その時の学芸員さんの予定にもよるのですが、深く斎宮や斎王の歴史について知りたい方にはおすすめですよ。

※複数人で訪れる場合のみ

また、季節によって博物館周辺のイベントもあるので要チェックです!

斎王群行(さいおうぐんこう)を再現する斎王まつり

1983年に地元婦人会の有志がこの地にいた斎王を祀る目的で始まった斎王まつりですが、今や明和町を代表する大きな祭りになっています。

令和7年(第42回)には来場者約3万3千人を記録し、年々にぎわいを増しています。

見どころは、色とりどりの平安装束に身を包んだ一行が練り歩く斎王群行(さいおうぐんこう)の再現。

斎王役は全国から集まる応募者(令和7年は過去最多の80名)の中から、書類審査などを経てたった一人が選ばれる狭き門です。

斎王役以外も人気が高く、日本全国から出演の応募があるとても人気のある祭りです。

祭り当日は斎宮歴史博物館も開館しているので、斎王群行の前後に展示を見学すると、儀式の背景や斎王の暮らしをより深く理解できます。

衣装の色合わせや行列のフォーメーションを、「なるほど、あの展示で見た内容だ!」と照らし合わせながら楽しめるのが醍醐味。

毎年同じ時期の開催なので、旅行計画も立てやすいですよ。

斎王まつりについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

https://vison.mie-vison.org/feature/detail/saio-festival-complete-guide.html

梅の見頃とアンテナショップあざふるさと

かつて斎王たちも愛でたであろう梅の早春の彩りが、一帯をふわりと包み込みます。

レジャーシートを敷いてお弁当を広げたり、小さなお子さんを思い切り遊ばせたりと、歴史散策に“のんびりピクニック”の楽しみをプラスすることもできますよ。

運が良ければウグイスやメジロが枝先にとまる様子も見られるので、「梅×野鳥」の風雅な一枚を求めてカメラ愛好家も集まります。

さらに駐車場横のアンテナショップ 「あざふるさと」 では、斎王モチーフのマスコット “めい姫” グッズやお土産などを販売。

古の物語に思いを馳せつつ、早春の香り豊かな梅花とともに明和の風情を味わってみてください。

古の物語に思いを馳せつつ、早春の香り豊かな梅花とともに明和の風情を味わってみてください。

アクセス情報

【住所】

〒515-0325

三重県多気郡明和町竹川503

〒515-0325

三重県多気郡明和町竹川503

【車】

玉城ICより約20分

玉城ICより約20分

【公共交通機関】

(電車)

最寄駅:近鉄斎宮駅

※特急列車は停車しない

→名古屋・大阪方面からお越しの方は松阪駅で下車

→五十鈴川行きor鳥羽行きor賢島行きの「普通列車」に乗り換え

近鉄斎宮駅から斎宮歴史博物館までは徒歩15分。

春には満開の菜花畑、線路沿いの近鉄の列車を眺めることもできるので、あっという間に到着しますよ!

ちなみに、トイレは道中にはないので駅で済ましておくと安心です。

【まとめ】平安ロマン溢れる斎宮歴史博物館で古代の祭祀文化を体感しよう

斎宮歴史博物館のポイントは以下の通りです。

・伊勢神宮を仕えた未婚の皇女「斎王」の暮らしと祭祀を学べる博物館

・原寸大の斎王御殿など、ここでしか見られない展示が満載

・周辺には斎王ゆかりの「歌碑の遊歩道」や「装束体験館」も点在

毎年6月に行われる「斎王まつり」の時期に訪れると、斎王の行列(群行)を間近で見ることができ、博物館の周りもとても賑やかになります。

斎宮歴史博物館は、三重県の人気観光スポット「伊勢神宮」のある伊勢市のすぐ手前、明和町にあります。

伊勢神宮への道中に立ち寄れるので、先に斎宮歴史博物館で斎王のことを知ってから伊勢神宮を参拝すると、伊勢神宮の歴史や文化をより深く楽しめます。

伊勢神宮についてもっと知りたい方は、斎王にも注目して、ぜひ斎宮歴史博物館まで足を運んでみてください。

ちなみに、

・VISONから→斎宮歴史博物館(車30分)

となっておりますので、VISONに行かれる方もアクセスしやすいスポットになっています。

明和町 BUNSUN

明和町/Webマーケター

三重県明和町の生まれ。地元の高校を卒業後、地元の企業で約7年間の経験を積み、その後Webマーケティングの会社を設立しました。

美村で好きな季節は、夜に明和町の海から心地よい風が吹く夏の終わり。昨年、複合型サテライトオフィス「明和インキュベーションセンター」もオープンし、地域内外の交流促進も活発になってきています。落ち着いた自然と住みやすい環境の美村地域を楽しんでください!